遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺言や生前贈与で一部の相続人が多く財産を譲り受けることになった場合には、他の相続人が遺留分侵害額請求をできる場合があります。

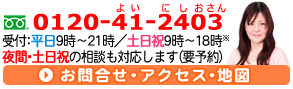

遺留分について請求をお考えの方や、あるいは、請求された方は、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。

相続を得意とする弁護士がしっかりと対応させていただきます。

1 遺留分請求に関する手続・交渉を全てお任せ

遺留分を請求する場合、「どれくらいの金額を請求できるのか」という点が気になる方も多いかと思います。

遺留分の計算をするためには、戸籍を集め、故人の財産を調査した上で、法律や判例に基づいた複雑な計算をする必要があります。

また、紛争の相手方と遺留分の金額について折り合いがつかず、いつまでも相手がお金を払わない可能性もあります。

遺留分請求のご依頼をいただければ、これらの複雑な手続きや交渉を全てお任せいただけます。

2 遺留分の請求には期限があるため、お早めにご相談ください

遺留分を請求する際、一番怖いのは、遺留分を請求できる期限が過ぎてしまうことです。

遺留分の請求は、遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内です。

そのため、「とりあえず一周忌が終わってから・・・」という考えは非常に危険です。

遺留分の相談はとにかく早く!が大原則です。

3 法律の専門家でも難しい「財産の評価」も安心してお任せください

遺留分の金額を決めるためには、「財産の評価」という難しい問題を解決しなければなりません。

たとえば、預貯金が1000万円あれば、その預貯金は1000万円の価値があると言えますが、遺産の中に不動産や非上場株式がある場合はどうでしょうか。

不動産や非上場株式がどれくらいの価値があるのかを見極めることを「財産の評価」といい、膨大な資料をもとに計算をしなければなりません。

もっとも、このような「財産の評価」は、相続税申告の場面では日常的に行われています。

私たちは、弁護士と税理士が連携し、「財産の評価」という難しい問題にも対応いたしますので、安心してお任せいただけます。

4 費用

遺留分請求については、原則として、相談料・着手金無料とさせていただいております。

事務所所在地はこちらから

私たちは、東海地方を中心に事務所を展開しています。どの事務所も最寄り駅から徒歩で来所可能ですので、お気軽にご利用いただけるかと思います。

遺留分が問題となるケース

1 遺言で遺留分が侵害されている一般的なケース

遺留分とは、相続人のうち一定の者に認められている権利です。

遺留分が問題となる最も基本的なケースは、被相続人の遺言によって、相続人の遺留分が侵害されているというケースです。

たとえば、被相続人に長男と二男の2人の相続人がおり、被相続人が「すべての財産を長男に相続させる」との遺言書が作成されていたとします。

このときには、二男の遺留分である4分の1が侵害されているため、これに相当する4分の1の財産を長男から取り戻すことを請求することができます。

現在の遺留分についての権利は、遺留分侵害額請求権といって遺留分侵害額に応じた金銭を支払ってもらう金銭債権になっています。

2 生前の贈与が問題になるケース

遺留分の算定の対象となるのは、亡くなったときに残っている財産だかでなく、被相続人が生前に行った贈与も対象となります。

ただし、生前のすべての贈与が対象となるわけではありません。

原則として、相続人に対する贈与は、相続開始から10年以内になされたもの、相続人以外に対する贈与は、相続開始から1年以内になされたものに限られています。

これらの生前の贈与も遺留分の対象となりますが、そのような贈与があったことは、遺留分を請求する側にとって有利な事実になりますので、遺留分を請求する側が証拠を集める必要があります。

3 遺留分を請求する側に特別受益が認められるケース

遺留分を請求する側に特別受益が認められる場合には、その額は遺留分侵害額から控除されます。

この控除される分については、相続開始前の何年以内という限定がないとされています。

このような特別受益があったことは、遺留分を侵害されている側にとって有利な事実になりますので、遺留分を請求される側が証拠を集める必要があります。

4 消滅時効が問題になるケース

遺留分侵害額請求は、自らの遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に請求をしないと消滅時効で請求できなくなってしまうおそれがあります。

消滅時効が成立しないようにするためには、この期間内に請求をしておくことが必要です。

請求する側は、消滅時効の期間内に請求したことを証明する必要もありますので、内容証明郵便などで証拠を残しておくことも必要です。

遺留分はどのように計算するか

1 権利者の遺留分の割合を計算する

遺留分の額を計算するにあたっては、まずは遺留分権利者の遺留分の割合を計算することが必要です。

これは、基本的に、遺留分権利者の法定相続分の2分の1となりますが、直系尊属のみが相続人である場合には、法定相続分の3分の1となります。

なお、兄弟姉妹やその代襲相続人には、そもそも遺留分が認められていないため、注意しましょう。

このようにして、まずは遺留分権利者の遺留分の割合を計算します。

2 遺留分を算定するための財産の価額を計算する

次に、遺留分を算定するための財産の価額を計算する必要があります。

この財産の価額は、亡くなった方が遺した財産に、生前に贈与した財産(の一部)を加え、そこから残した債務の額を差し引いて計算することになっています。

この「生前に贈与された財産」は、現在の法律では、原則として、受贈者が相続人である場合には亡くなる前の10年以内のものが、受贈者が相続人以外である場合には亡くなる前の1年以内のものが対象になるとされています。

3 遺留分権利者の遺留分侵害額を計算する

遺留分は、遺留分権利者に認められた最低限の取り分の確保となりますから、遺留分権利者が生前に特別受益を得ていたり、贈与によって財産を取得したりすれば、これらを差し引くことになります。

2で計算した遺留分の算定の基礎となる財産の価額から、1で計算した遺留分の割合に相当する価額を計算し、これらの差し引かれるべきものを差し引けば、遺留分権利者の遺留分侵害額が計算できます。

4 それぞれの義務者に対する請求額を計算する

遺留分を侵害している受遺者や受贈者が複数いる場合には、それぞれの義務者にいくらの請求ができるのかを計算する必要があります。

まず、受遺者と受贈者の両方がいるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担します。

受遺者が複数いるときは、それぞれが受け取った財産の価額に応じて遺留分侵害額を負担することになっています。

このようにして、遺留分権利者が、それぞれの義務者に対していくらの請求ができるのかを計算します。

遺留分権利者の範囲

1 遺留分の権利が認められる相続人の範囲

遺留分とは、一部の相続人に認められた相続における最低保障の権利です。

遺留分は、民法1042条第1項によって、兄弟姉妹以外の相続人に認められるものとされています。

具体的には、被相続人の配偶者や子、直系尊属に認められるとされています。

配偶者については、相続人は法的な配偶者に限られていることから、内縁の妻は遺留分権利者にはなりません。

子については、養子も法律上の子ですので、遺留分の権利者になります。

子が親よりも先に亡くなった場合に生じる代襲相続においては、孫などの代襲相続人にも遺留分が認められています。

直系尊属とは、亡くなった方の両親や祖父母を指しますが、このような相続人にも遺留分が認められています。

ただし、遺留分権利者であるためには、そもそも相続人であることが必要であるため、亡くなった方に子がいる場合には、直系尊属は相続人にはならず、遺留分は認められませんので、ご注意ください。

兄弟姉妹については、遺留分は認められませんから、その代襲相続人である甥や姪についても遺留分は認められないということとなります。

2 それぞれの遺留分の割合

遺留分が認められる相続人は上記のとおりですが、それぞれ平等な割合で遺留分が認められるわけではありません。

配偶者のみが相続人であるか、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、配偶者に2分の1の遺留分が認められます。

配偶者と子が相続人である場合には、配偶者が4分の1の遺留分が認められ、子が4分の1の遺留分を法定相続分に応じて分け合います。

配偶者と父母が相続人である場合には、配偶者が3分の1の遺留分が認められ、父母が6分の1の遺留分を分け合います。

配偶者がおらず、子のみが相続人である場合には、子が2分の1の遺留分を分け合います。

配偶者がおらず、父母のみが相続人である場合には、3分の1の遺留分を分け合うことになります。

兄弟姉妹のみが相続人である場合には、遺留分が無いことは上述したとおりです。

このように遺留分権利者の範囲が限られており、それぞれの構成によって、認められている遺留分の割合も異なりますので、注意が必要です。